惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜。近年来,水规院锚定高质量发展目标,坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,持续完善科技创新体系,不断加快高水平科技自立自强步伐,在传统业务升级、战新业务拓展、绿色智慧发展等方面取得崭新业绩,在以科技创新引领高质量发展的交通强国建设征程中,展现出“国家队”“行业院”的时代担当。

01

不断强化“水”的核心竞争力

水规院聚焦主责主业,以科技创新成果赋能其传统业务升级,依托重大工程,锚定关键技术聚力攻坚,以一流技术、一流服务,努力当好中国式现代化的开路先锋。

在平陆运河三个梯级船闸建设中,由水规院承担设计的马道船闸是水位落差最大、水资源最紧缺的一个。针对这一技术难题,水规院创新提出“组合式三级省水池”方案,研发了高效运行控制系统,形成了高水头省水船闸建设成套技术。建成后的马道船闸,可通航5000吨级船舶,用水量较常规船闸减少60%,年节水量约12亿立方米,工作阀门启闭速度分别达到现行标准推荐速度的2倍和4倍,将成为我国最大且省水效率最高的高水头省水船闸,为地区经济社会发展、物流成本降低作出重要贡献。

秘鲁钱凯港长周期强涌浪、高地震烈度,被称为“太平洋咆哮”的挑战之地。水规院以“中国智慧”给出解决方案,首创“‘内扩口窄’港池布局+环抱式防波堤+全直桩码头”组合方案,使集装箱泊位全年作业天数增加20天以上,是中国技术在复杂工况下的硬核突破,有效提升了运营效率和投资收益。采用中国自主研发的自动化岸桥、智能管理系统、智能集卡,打造南美洲首个全流程自动化集装箱码头,带动中国标准、中国设备走出去,取得实效。2024年,该港开港即迎来运营高峰,成为中秘经贸合作的“黄金锚点”和标志性工程。

02

精准描绘“数”的时代印记

水规院持续推进数字孪生技术与水运基础设施深度融合,在煤炭码头、智慧船闸和智慧航道等多个应用场景构建了覆盖全要素、全流程、全业务数据的数字孪生技术体系,创新性地将三维实景建模、多源数据融合、智能仿真推演等核心技术深度应用于工程实践,为水运行业数字化转型提供了标杆案例。

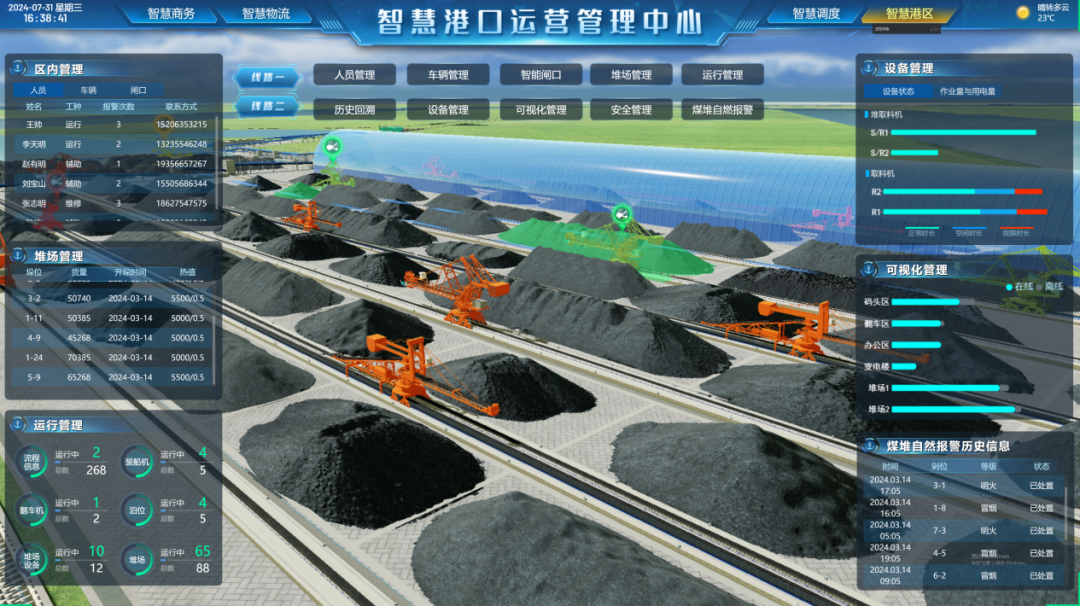

在煤炭码头领域,水规院首创提出煤炭智慧港口数字孪生五维模型,攻克了三维煤堆实时映射更新、智能调度排产、调度计划仿真推演、安全应急仿真等关键技术,开发了国内首个集成智慧商务、智慧物流、智慧调度、智慧港区等全业务功能的煤炭港口数字孪生平台,实现了对煤炭港口人员、车辆、设备、堆场以及调度、运行、安全等港口全要素的实时监控与辅助管理。

煤炭码头数字孪生系统界面

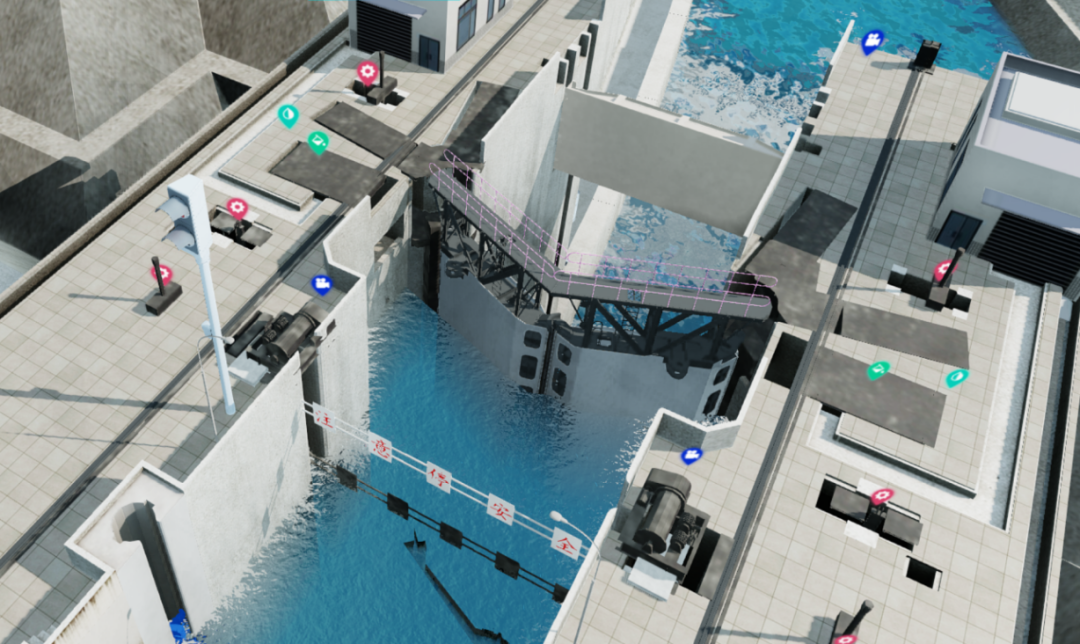

在智慧船闸领域,水规院创新构建了智慧船闸数字孪生系统框架,突破了船舶过闸仿真推演、动态排挡优化等核心技术,开发了集智能排挡、通航仿真、态势监控、决策支持等功能于一体的智慧船闸数字孪生平台,可实现对船舶、水位、设备等全要素的智能感知与精准管控。开发的动态调度技术可结合实时水文气象数据进行多方案仿真优化,有效提升船闸通航效率和安全运行水平。

智慧船闸数字孪生系统界面

在智慧航道领域,水规院首创提出“空天地一体化”数字孪生监测体系,攻克了多源数据融合、航道演变分析等关键技术,开发了包含综合态势感知、船舶智能监控、航道健康评估、智能预警等全业务功能的智慧航道数字孪生平台,实现了对船舶动态、水文变化、航标状态以及航道维护、通航管理、安全预警等通航全要素的实时监测与智能管控,有效提升航道管养效能。在承担的京杭运河(济宁段)智慧航道信息化建设中,成功构建了“全面感知、广泛互联、深度融合、智能应用”的智慧港航管理与服务体系,有效推动了航道管理由传统人工管理模式向数字化服务模式转型,显著提升了监管效率和服务质量。

内河智慧通航数字孪生系统界面

03

持续增添“绿”的发展底色

水规院践行绿色低碳理念,积极布局水环境、节能降碳等新业务,以技术创新推动生态环境质量持续改善,在全面绿色转型发展中实现新突破,形成了一批可操作可复制可推广的关键技术、发展模式和工程实践经验。

20世纪80年代,我国在山东日照建成大型现代化深水煤炭输出港,海龙湾曾是该港的煤堆场,多年的煤炭装卸导致扬尘严重。

近年来,水规院在承担海州湾日照北区港口岸线退港还海修复整治项目过程中,创新提出“补沙与固沙并行联动”的港口岸线重构模式,研发了统筹“沙体-水体-结构”相互影响的生态自主修复技术,创建了基于港口岸线生态化重构再造的港产城海岸带空间资源共生系统模式。在海龙湾,将原有的港口岸线重构为10公里近似天然的生态旅游休闲海岸滨水景观,形成沙滩面积45.83万平方米。海龙湾岸线修复整治后,为城市发展提供了宝贵的整体生态岸线,为公众提供了优质的生态旅游休闲空间,已成为日照网红打卡地。作为国内首个港口岸线生态修复整治工程实践示范案例,该项目的相关技术方案已经在江苏连云港、天津港(600717)等多地岸线生态修复整治工程中落地应用,创造了显著的社会及经济效益。

水规院在行业绿色低碳发展领域先行先试,编制了《港口工程绿色设计导则》《水运工程节能设计规范》和《近零碳交通基础设施技术要求》等多项行业标准,发布水运工程绿色低碳设计评价标准和技术指南、施工评价标准和技术指南等4项中交集团企业标准。开发的碳排放测算软件与运维管理平台成功上线运行。牵头组织港机产品碳足迹研究,获得港机行业首张碳足迹认证证书。

联合申报的“山东港口日照港(600017)绿色低碳提升工程”和“中交集团绿色低碳管理和技术体系研究”入选第一批绿色低碳交通强国建设专项试点任务,湖南岳阳胥家桥物流园区入选交通运输部第二批零碳试点项目。黄骅港煤炭港区五期工程入选国家发展改革委第二批绿色低碳先进技术示范项目。平陆运河绿色低碳建造和运维关键技术成功入选《交通运输绿色低碳发展报告(2023-2024)》。

04

努力提升“通”的内在品质

水规院坚持以交通强国、质量强国建设为统领,深化全生命周期建设发展理念,着力打造“安全耐久、经济适用、绿色低碳、人民满意”的平安百年品质工程,持续推动交通运输基础设施高质量建设。

长江口畔的上海宝山罗泾码头,曾承载着上海港煤炭与矿石运输的重任,如今焕然一新,成为全新一代自动化、近零碳、零排放集装箱码头。水规院积极响应绿色、低碳、智能航运发展新要求,通过系列技术攻关,将罗泾港区高污染的传统散货码头改造为绿色低碳的全自动化集装箱码头,成为我国首个老旧码头系统化改造为集装箱码头的典范。

在港口工程建设中首次实现了“长引桥、岸线一线三用”码头布置模式下的全自动化解决方案,把码头岸线资源利用效率提升到新水平。堆场采用创新的横向布置、弹性运营和单双悬臂场桥组合的运营模式,提供了适应性更强的解决方案。通过精细化设计,巧妙利用废旧港区改建新码头,老码头原结构资源利用率达70%。港区采用全电力驱动的装卸设备和岸基供电系统,辅以AIV智能充换电机、应用变频调速及势能回收、光伏发电等绿色节能技术,实现了作业过程“零碳排”。

2024年8月,上海港罗泾集装箱港区一期工程开港,二期工程同步正式启动。二期工程建成运营后,罗泾港区将进一步升级成为功能完备的超大型、智慧型、生态型集装箱港区。

随着港口枢纽功能的持续升级,一些关键码头、防波堤等核心工程的设计使用年限亟需延长至50年以上。然而,针对此类港口工程的设计,行业内始终缺乏系统性技术指导。

聚焦该关键领域,水规院联合业内多家产学研单位,成功攻克了海水环境和淡水碳化环境下,海洋结构和内河相应结构的耐久性定量设计方法难题。主持编制了《设计使用年限50年以上港口工程结构设计指南》行业标准,填补了行业空白,并通过细化设计方法与参数规定,提高设计人员使用的便利性,为提升港口工程结构设计水平、建设高品质工程、推动行业高质量发展发挥重要作用。

05

用心营造“创”的良好氛围

创新之道,唯在得人。近年来,水规院积极建立健全适应未来发展需求的科研管理制度体系、创新平台体系和科研人才体系,激发员工科技创新热情,不断涵养“日日新”的创新氛围。

近五年来,水规院逐步提升科研项目绩效,并提高科技创新及专利授权的奖励额度。开展科技创新先进部门、先进团队、先进个人评选,注重对专职科研人员的培养,畅通科研人员职业发展通道,逐渐成长起一批科研技术骨干和专业领军人物,打造出优质科技创新团队。

2024年,水规院参与国务院国资委批准的“基础设施绿色低碳原创技术策源地”与“海洋工程技术创新联合体”建设,参加中交集团“深部地下空间利用领域”“江河湖库治理”“沉管隧道”创新联合体,承担了多项国家重点研发计划项目,获行业和集团各类科技奖项20余项。15人次获评交通运输部、中交集团科技人才称号,1个团队获评中交集团优秀核心技术攻关团队,同时斩获中交集团交通强国建设试点首批优秀单位、团队及个人3类奖项。

在新的历史起点上,水规院将持续加大研发投入,不断激发创新体制机制活力,以科技创新为核心引擎,驱动新质生产力发展,突出价值创造,奋力谱写高质量发展的新篇章。

来源

科学技术与数字化部 | 水规院股票配资推广

文章为作者独立观点,不代表炒股51配资网_炒股配资软件平台_炒股配资正规平台观点